C’étaità Downtown Dubaï, dans les faubourgs de l’émirat, au Burj Khalifa. Dans la nuit du 15 au 16 décembre, je sortais de ma chambre d’hôtel en haut du gratte-ciel qui s’élève entre la rivière Salée et le golfe Persique. À Dubaï en rêve. À Paris, il fait encore nuit. Des bruits de conversation dans la cour d’immeuble résonnent et me réveillent. Les oiseaux s’étirent de leur sommeil, les moineaux gazouillent, un pigeon roucoule et le merle moqueur leur déclame ses railleries. Je regarde l’horloge. Il est six heures et des poussières. Rejoindre Dubaï en songe, me rendormir, impossible. Quelques bribes du rêve flottent encore à la surface de l’éveil. Je tente d’en préserver des souvenirs avant que tout ne se délite et sombre dans l’oubli. Rester concentré. Faire vite avant que ces bribes ne s’effilochent tels des nuages qui s’évanouissent dans le ciel, emportés là-haut, tout là-haut…

À près de mille mètres de hauteur dans le ciel de Dubaï, j’attends l’arrivée d’Aimée K., une amie que je n’avais plus revue depuis nos dernières années de lycée. Nous nous sommes donné rendez-vous à l’étage food-court du Burj Khalifa. J’ai réservé une table pour deux personnes dans un restaurant... mais comment s’appelle-t-il, quel est son nom ? Impossible de m’en souvenir. Je me rends au bureau d’accueil du gratte-ciel. J’espère y trouver de l’aide. « Existerait-il une base de données permettant d’accéder aux réservations de tous les restaurants par noms des clients ? » en rêve demandé-je. « Non » me répond l’hôtesse du bureau d’accueil aux longs cils papillonnant de mascara sous son hijab de soie des plus sombres et transparents, « ces données n’existent pas » continue-t-elle de sa voix mi-langoureuse, mi-éthérée, une voix à la fois sensuelle et désincarnée comme si, mais nous sommes au pays du songe, la sensualité même dénuée de chair existait. S’enquérir en rêve d’une liste de réservation, cette présence d’esprit au royaume de l’irrationnel, a posteriori me surprit.

Puis, toujours endormi, je m’interroge. Je m’étonne que nous nous soyons donné rendez-vous au pays des émirs. Aimée, Juive new-yorkaise, avait pour habitude, je me le rappelle, de s’enflammer sur la question qui fâche, la question israélo-arabe. Yahweh akbar ! Massif et noir monolithe tripartite, Yavhé Dieu Allah. Dieu trois en un, parce que vous le valez bien... hmmm, passons. Mais pourquoi diantre se retrouver en Arabie, la péninsule du désert, جزيرة العرب ? Aimée, enfin apparaît. C’est elle mais je ne la reconnais pas. Il y a près de trente ans que je ne l’ai revue. Sa métamorphose est autre que l’accumulation du temps. Une mutation. Aimée K. n’est plus d’apparence caucasienne. Dans les traits de son visage je crois deviner des origines métisses, à la fois indienne et d’Afrique subsaharienne.

En retranscrivant ce rêve, je ne peux m’empêcher de relier le fil de cette histoire aux récits de deux femmes, collègues de travail, l’une irano-afghane et l’autre syriano-togolaise. Un avertissement s’impose. Les Américains le nomment « all persons fictitious disclaimer ». Il est ainsi écrit : « Les personnages et les situations de ce récit étant purement fictifs, toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que fortuite. » L'avertissement de la fiction est ici nul et non avenu. Mes collègues anonymisés prendront les lettres, i grec (Y.) et e-dans-l’o (Œ.).

Y.m’avait récemment raconté qu’elle s’apprêtait à s’envoler pour Dubaï. Son frère, résidant dans l’émirat allait se marier. Des États-Unis, d’Europe et d’Asie centrale, toute la famille se réunirait pour célébrer l’union au pays de l’émir hippophile Mohammed ben Rachid Al Maktoum. Mais elle s’attristait de la probable absence de certains proches aux festivités, interdits d’effectuer le voyage du fait de leur citoyenneté afghane — un passeport de la République islamique d'Afghanistan étant synonyme de refoulement et autres papera-tracasseries, à lui seul un visa au pays de Kafka. Les ennuis d’Y. à Dubaï s’étaient-ils immiscés dans mon rêve du haut de la tour du Calife, le Burj Khalifa ? Quant à Œ., ma collègue syriano-togolaise, son métissage afro-arabe avait, il me semble, conduit à la transformation d’Aimée K., caucasienne, en indienne-subsaharienne.

J’avais donc oublié le nom du restaurant. Aimée K., elle, se le rappelle et m’y conduit. Je la suis. Nous voici devant le « Bò bún », un restaurant vietnamien. Je remarque son enseigne lumineuse rose, logotypée d’un bol fumant de soupe Phở, surmontée des mots « Bò bún », écrits en bubble font, une typographie mimiquant l’aspect sphérique des bulles de savon ou de chewing-gum. Au cours du déjeuner, un ami d’Aimée se joint à notre table. Lui aussi natif des États-Unis, il s’exprime en français avec un fort accent américain. Une de ses phrases m’est restée en mémoire. Durant la conversation, il me semble l’entendre s’exclamer « Je vins des États-Unis !» Je lui fais remarquer que l’utilisation du passé simple donne un je-ne-sais-quoi épique à son propos. Je vins des États-Unis... au sein du rêve, tout cela m’intrigue. Éveillé, je m’interroge. Ce passé simple, était-il vraiment le signe d’une emphase ou autre chose ? Un je-ne-sais-quoi épique un presque rien picaresque ? Épicaresque ? Pic épique et colégram… En rêve, le sens dort… il tangue sur un fond mouvant de figures insaisissables comme la croûte terrestre sur une succession de manteaux en fusion… am, stram, gram… tout se déforme… la roche s’amollit et se liquéfie, c’est la tectonique du sens dessus dessous, ça vous échappe des mains comme une anguille à la peau visqueuse. Endormis, les mots frétillent, dépassent la pensée et se rabattent en queue-de-poisson.

Puis une baie vitrée. J’admire la vue plongeante sur Dubaï et le désert d’Arabie. Une étrange sensation se noue en moi. Un vertige, la peur de tomber dans le vide ? Non, plutôt une impression de dégoût. Car je l’avoue, oui, je suis fada de gratte-ciels. Ô comme j’aimerais tant pouvoir les vilipender en rêve, ces gratte-ciels et lèche-culs du capitalisme triomphant. Dis-moi Muse Moraline au sein de laquelle le poète s’abreuve, toi qui lui prodigues l’art du bien dire et du bien penser — au goutte-à-goutte ou sous perfusion, dis-moi, comment rêver en bonne conscience des rêves propres sur soi.

Au réveil, je m’en vais consulter l’objet même du délit sur Wikipédia, le Burj Khalifa. De mémoire, le gratte-ciel de Dubaï (2009) et celui du Metropolis (1927) de Fritz Lang s’entremêlent. Le style architectural du Burj Khalifa est qualifié de néo-futuriste. Peut-on relier le néo-futurisme dubaïote à la mégalopolis dystopique filmée dans les studios de Babelsberg ? Diable, ils sont partout ! Babelsberg… ce nom résonne comme un célèbre gratte-ciel biblique. Ma déception est grande. En observant côte à côte les tours de Dubaï et de Metropolis, l’absence de comparaison est criante. Qu’importe mon erreur. Écoutons plutôt la déclaration d’amour de Fritz Lang aux skyscrapers new-yorkais, ces immeubles qui scrap(ent), éraflent ou gratouillent les cieux : « Les immeubles semblaient être comme un voile vertical, scintillant et très léger, comme un décor luxueux, suspendu dans un ciel sombre pour éblouir, distraire et hypnotiser. »

Je lis que la tour dubaïote a été conçue par SOM (Skidmore, Owings and Merrill), la célèbre agence d’architectes de Chicago, à qui l’on doit entre autres, dans cette même ville, une merveille de design et d’ingénierie, le John Hancock Center (1969). Depuis la tour a changé de nom, rebaptisée en son adresse, la 875 North Michigan Avenue. Cette icône de verre, d’aluminium et d’acier a été conçue par les architectes banglado-péruvio-américains Fazlur Rahman Khan et Bruce Graham. Son élancement pyramidal en fait l’un des plus fascinants gratte-ciel, ou gratte-cieux devrait-on dire si la grammaire nous le permettait. Cette tour, un jour, me sauva du froid. C’était à l’hiver 1997, lors d’un voyage d’étude à l’Art Institute of Chicago. Jamais je n’avais connu une telle froidure de ma vie. Au bord du lac Michigan, dans la ville des vents, the Windy City, l’air glacial venu du Canada heurtait mon crâne chauve. Je sentais les cristaux de glace fissurer ma boîte crânienne, se frayer un chemin par l’occiput et figer mon cerveau en une sauce blanche surgelée. Ainsi me réfugiai-je je je je cla cla cla claquant des dents daaaans dans le le je je jo joh John Hancock Center. Une fois dans l’ascenseur, je sélectionnai le bouton du 96e étage. La cabine s’éleva à la vitesse stratosphérique de neuf mètres par seconde. Je sentis dans mes entrailles les boyaux tournoyer, s’étourdir, se prendre pour des saucisses et remonter l’œsophage.

Transi mais confortablement assis au chaud dans un lounge bar situé en haut du gratte-ciel, je me laissai tenter par l’amie piña colada. Je sirotai le cocktail, bercé par la douceur du rhum, son jus d'ananas et sa crème de coco. Mes oreilles brûlantes rougissaient. Le pic parasol mauve tangua dangereusement sur la cerise confite et la succion dans la paille de plastique rose se heurta aux glaçons en un sonore gloupshoopsdrrglrrr. À peine avais-je prononcé son nom qu’une nouvelle piña colada se matérialisa devant moi. Nouvelle sirotation. Dehors, derrière la baie vitrée, un ballet aérien se jouait haut dans le ciel de Chicago. Des myriades et des myriades de flocons lévitaient, prisonniers dans le vent glacé, leurs cristaux tourbillonnant dans le ciel ; des flocons de neige qui jamais ne toucheraient terre. La blancheur du paysage semblait se refléter dans la lactescence de la deuxième piña colada. Une douce ivresse enneigée m’envahit.

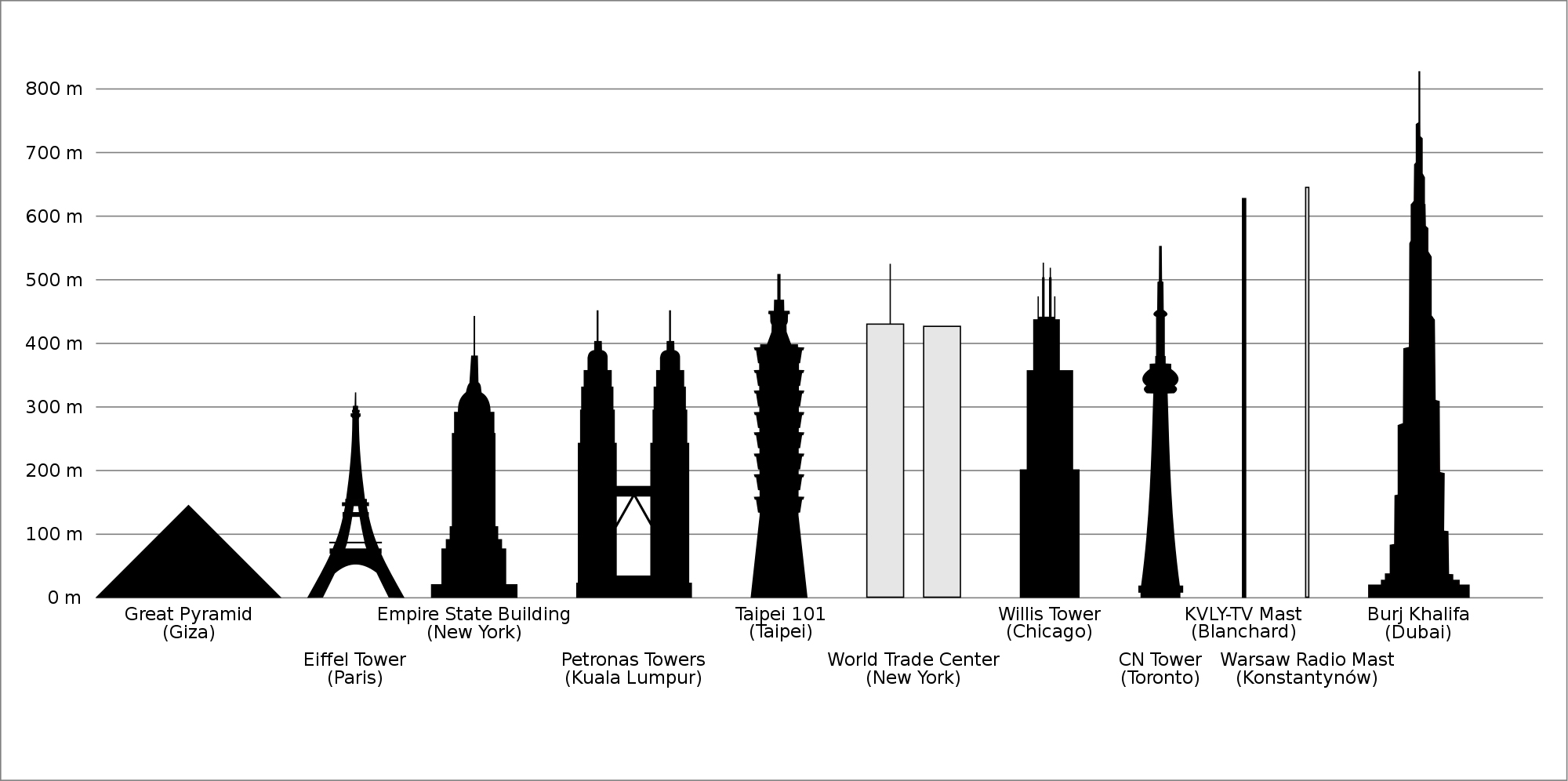

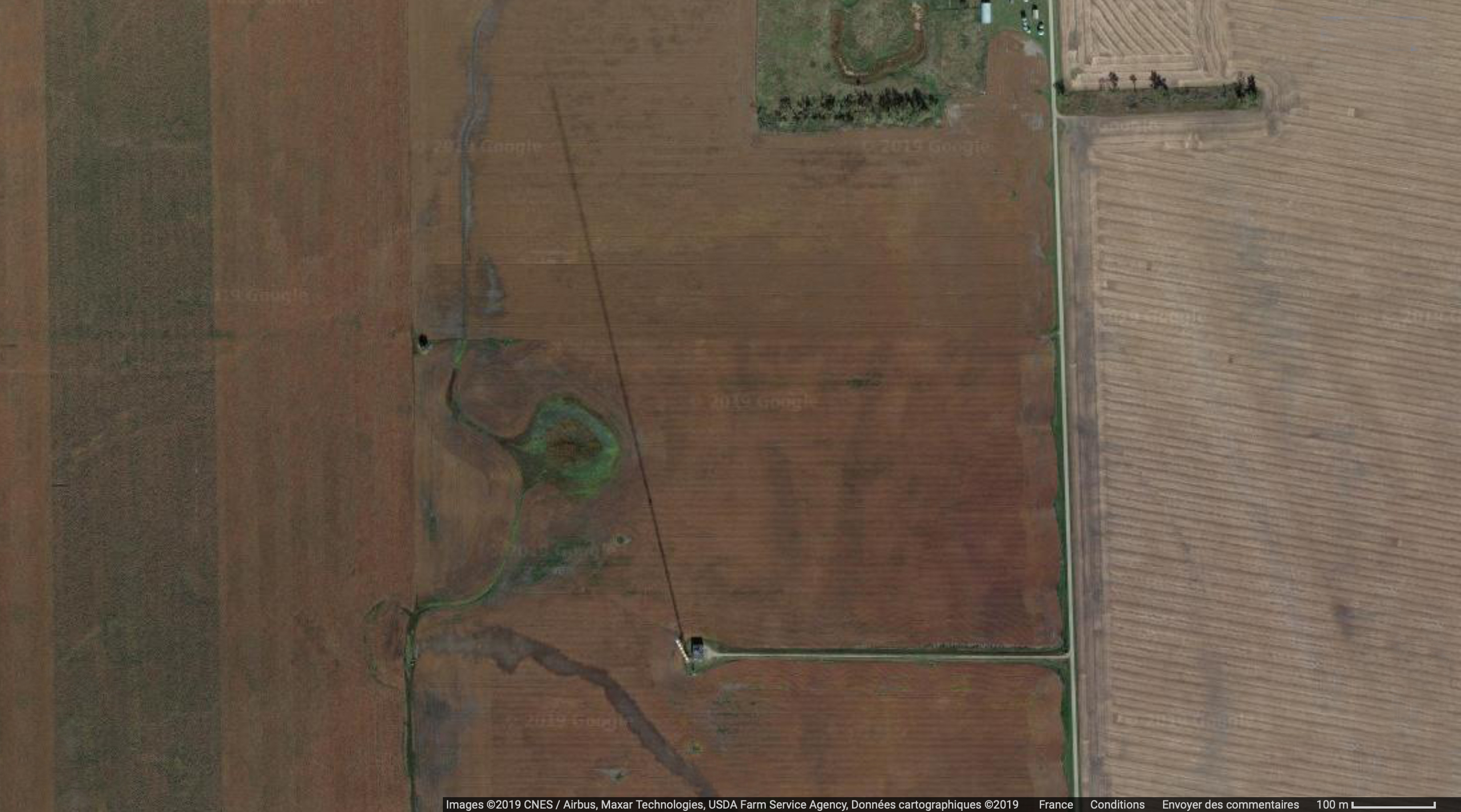

En parcourant un diagramme des plus hautes tours, aux côtés du Burj Khalifa et autres gratteurs de ciel de Séoul à Shanghai, Kuala Lumpur, Taipei et Toronto, soudain deux traits m’interpellent. Plus longiformes que des tours, les deux lignes représentent les mâts de télédiffusion de KVLY-TV et Radio Varsovie. 47°20′32″N 97°17′21″W. Longitude, latitude, degrés, minutes et secondes, copié-collé, le tour est joué. J’ouvre la fenêtre « map » de Google en mode satellite. J’atterris non loin de Fargo dans le North Dakota à Blanchard dans le comté de Traill. Il y fait plus froid l’hiver qu’à Chicago, moins dix-huit degrés Celsius de moyenne en janvier. Mais au sol point de neige. La prise de vue satellitaire semble avoir été réalisée durant l’été. Vu depuis l’orbite terrestre, le paysage est tout entier constitué de champs ; une mosaïque répétitive de carrés, eux-mêmes subdivisés en quatre plus petites surfaces. Leur géométrie me donne le tournis. Des centaines et des milliers de carrés, ocres et verts, se succèdent les uns aux autres. Le mât de la chaîne de télévision de Fargo KVLY-TV, haut de 629 mètres, est situé en plein champ.

À cet endroit, un autre trait attire mon regard. C’est une ombre. La plus longue et fine ombre sur Terre, un frêle trait sombre qui retourne et laboure le champ. L’objectif de la caméra navigue dans l’espace à 700 kilomètres d’altitude. L’ombre portée du mât a été photographiée par le satellite Landsat 8 gravitant en orbite autour de la Terre. C’est une ombre devenue œuvre. Oui, une œuvre de land art malgré elle, involontaire, de l’art sans le faire exprès, la rencontre banale du soleil, d’un mât et d’un champ. En prenant l’échelle graduée de l’image, je mesure la longueur de l’œuvr’ombre : environ 700 mètres. On dirait un cadran solaire visible depuis l’espace comme si l’ombre du mât, cette plus longue aiguille de l’heure sur Terre, indiquait le moment de la prise de vue satellitaire.

En basculant en mode « street view », je contemple le mât depuis le sol sur la 153rd Ave SE, un chemin de terre. Cette cent cinquantième et quelque avenue est une longue ligne droite qui paraît ne jamais finir. À peine a-t-elle dépassé l’horizon qu’on la voit rejaillir et tracer son sillon à travers les champs, les bois et les rivières sans jamais cesser de zébrer la terre, du Canada au South Dakota. Les champs de blé coupés s’étalent à perte de vue dans la lumière bientôt couchante d’un soleil d’été indien. Ou est-ce la lumière du matin ? Je vérifie la position de l’aiguille rouge de la boussole. La rose des vents indique le soleil à l’est. Il vient à peine de se lever que déjà les sauterelles stridulent autour du mât. Inhabitable pour l’homme mais qu’en est-il pour les oiseaux ? Selon le Cornell Lab of Ornithology, la pollution lumineuse du ciel nocturne et les gratte-ciels aux façades de verre entraîneraient la mort aux États-Unis de cent millions à un milliard d’oiseaux. Chicago, situé sur un couloir aérien de migration, serait l’une des principales villes responsables de l’hécatombe. Mais ici point d’ailes brisées, de collisions mortelles entre des miroirs et des oiseaux. Au milieu des champs, haut dans le ciel, en direction du mât, est-ce un héron, une grue ou une cigogne ?… je le vois s’approcher. Les longues et graciles pattes de l’échassier s’agitent au treillis du mât. Les serres s’agrippent à la fine armature de poutrelles métalliques entrecroisées. La cigogne étudie le bâti. Elle y fera bientôt son nid. Une rotonde de branches et de brindilles peu à peu s’élève au cœur du mât de télédiffusion dont les ondes abreuvent les foyers Nord-Dakotains. Dans les locaux de KVLY-TV, la chaîne de télévision locale de Fargo, une épiphanie aviaire illumine les esprits. Une auréole de lumière plane sur la chevelure peroxydée de Janice Christensen, directrice de la programmation de la chaîne dont le slogan « People You Know, News You Trust » irradie au vent des grandes plaines. La révélation a pour titre Sky Nest of Love. Un nid au ciel d’amour. Le soap-opera made in North Dakota est diffusé du lieu même d’où émane son signal. Depuis le mât, de jour comme de nuit, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, voici retransmises en temps réel la construction du nid puis l’éclosion des œufs de cigognes, de ces échassiers dont le conte de Hans Christian Andersen raconte le périple migratoire du Caire à Copenhague et vice versa. Nul n’est censé ignorer la légende. Elle dit de la cigogne qu’elle apporte dans son bec, aux jeunes parents, les nouveau-nés emmitouflés. À moins que par mégarde l’oiseau survolant un champ de choux, à la sortie d’un nuage, n’en ait laissé tomber un du ciel. Une deuxième légende éclôt. De la plante potagère naissent les garçons enveloppés dans les feuilles de chou et les filles en une autre variété de l’espèce, plus florale, le chou-fleur. À Fargo en rêve. Le soleil se lève dans la lumière d’un été indien sur cet état du Midwest, baptisé du nom de la tribu Sioux des Dakotas. À Paris, il fait toujours nuit. Des bruits de conversation dans la cour d’immeuble résonnent et me réveillent. Les oiseaux s’étirent de leur sommeil, les moineaux gazouillent, un pigeon roucoule, un corbeau croasse, non c’est une corneille. Une mouette rieuse crie, ah non, tellement plus gros, c’est un goéland argenté et crédule qui a cru Paris-Plage en bord de mer et remonté la Seine depuis l’estuaire. L’étourneau s’en étonne et le merle moqueur lui déclame ses railleries. Retour au North Dakota.

Le mât de KVLY-TV est solidement amarré à l’aide de haubans. La foudre a-t-elle jamais frappé le sommet de cette tour en treillis ? L’a-t-on jamais vue vaciller sous la violence d’une tempête ? La construction est d’apparence si gracile. Qu’est-ce qu’une ligne, un trait, à l’échelle d’un ouragan ? C’était à l’orée de l’équinoxe d’été, le 20 juin 1957, une tornade géante ravagea Fargo. Surnommée Fargo Tornado, elle avala la plus grande ville du North Dakota, située non loin de là. La tour de télétransmission n’existait pas encore. Quelques minutes avant l’apocalypse, sur les ondes de la radio KFGO, le disk jockey lança le quarante-cinq tours sur la platine. Un nuage géant d’orage fonçait droit sur la ville. Des nuées noires s’agrégèrent. Le diamant trouva son chemin dans les microsillons de la chanson. « Laisse-moi être ton ours en peluche » – « (Let Me Be Your) Teddy Bear » était le titre du nouveau tube de l’été 1957 d’Elvis Presley. La chanson fraîchement pressée sentait bon le chlorure de vinyle. Un appendice se forma. L’entonnoir toucha le sol. Le tourbillon se fit tornade. « Oh baby let me be, your lovin' teddy bear / Put a chain around my neck, and lead me anywhere. » Un jeune couple se bécotant en plein champ fut emporté par le vent, jamais leurs baisers ni leurs corps démembrés ne rejoignirent terre. « Oh let me be (oh let him be) / Your teddy bear / I don't want to be your tiger / Cause tigers play too rough. » Une cloche sonnait éperdue dans un nuage à la recherche de son clocher dont l’église tout entière fracassée, comme un fétu de paille avait disparu. Une vache ballottée dans la tornade retomba sur le siège arrière d’une Chevrolet Bel Air Impala rose décapotable. La voiture tourbillonnait elle aussi parmi les nuées, phares allumés, radio hurlante : « I don't want to be your lion / Cause lions ain't the kind you love enough / I just want to be, your teddy bear. » Ainsi fut englouti Fargo.

Le mât de KVLY-TV fut construit quelques années plus tard au mois d’août 1963. L’imagine-t-on seulement en proie à un twister destructeur ? Six cents mètres de ferraille, cisaillés par le vent ? La tour s’apprête-t-elle à énucléer l’œil de la tornade que la voici déjà déchiquetée par le cyclone en furie. Adieu ombre de la tour ensoleillée à tout jamais invisible en orbite, volatilisée en une autre dimension, une autre version de The Wizard of Oz. Nous sommes aux confins de la fiction, en un pays imaginaire, Oz dont la capitale a pour nom la Cité d’Émeraude. Place à deux étoiles hollywoodiennes, l’une connue sous le nom de The Elvis of homosexuals et l’autre, la plus grande star canine de la race des terriers. Voici Judy Garland adolescente dans le rôle de Dorothy et la chienne Terry dans celui de Toto. Dorothy alors s’exclame : « Toto, I've a feeling we're not in North Dakota anymore. » Des voix de femmes ou d’anges en chœur s’élèvent. Le chant des violons, les lames du xylophone vibrent. Et Dorothy de continuer « We must be over the rainbow! » La morale de cette histoire ? Aucune. Si ce n’est cette note de bas de page[1] ou pire encore… qu’une fois endormi, grâce aux gratte-ciel, mieux vaut percer les cieux en rêve qu’éveillé les cieux ne vous tombent sur la tête.

Images : Google (fair use) et domaine public.

- Cette histoire sans queue ni tête et sens devant derrière a pour titre « Dream analytica » en hommage à Cambridge Analytica, société britannique créée en 2013, mise en faillite et disparue en 2018. L’entreprise, de sinistre mémoire, spécialisée en conseil politique, alliait le détournement d'actifs numériques au siphonnage de données personnelles à grande échelle. Sa stratégie de manipulation de l’opinion publique a sans nul doute contribué à la victoire du Brexit et à l’élection de Donald Trump. Rest in Peace & burn in Hell.↩